わたくし、小学校の教師をしているベールと申します。

早速ですが、先生の皆様に質問です。

皆さんは予定や業務など、どのようにタスク管理されていますか?

多くの方は紙、タブレットやパソコンなど何かしらのタスク管理はされているのではないかと思います。

わたしの周りでは、紙の手帳を使っている先生が多く、私も数年前まではずっと使っていました。

今は紙の手帳ではなく、Googleカレンダーに切り替えました!これにはいろいろ理由があります。大きなところを挙げると

- 紙の手帳をなくしてしまう

- 手書きが汚すぎて読めない

- 面倒になり、記録していないときがあった

といったことがあります。完全にADHD気質です。はい・・・。

こんな状態でまともにタスク管理ができるわけがありません。

大事な仕事があっても、周りの先生に声をかけてもらい「ハッ!」と気づくことがとても多かったです。

しかし、紙の手帳を使わずに、Googleカレンダーに切り替えてから、タスクの抜けもれは圧倒的に減りました。

今回はGoogleカレンダーの魅力やメリットを紹介しようと思います。

ぜひ記事を最後まで見てくださいね。

- 面倒なことがきらいで、なるべく楽をしたい

- 抜けもれなく仕事をこなしたい

- ADHD気質があり、物をよく忘れる

- 手書きが苦手

魅力1:予定の共有がリアルタイムでできる

まずは、「予定の共有がリアルタイムでできる」ことについて書いていきます。

①教員同士の予定を共有できる

学校では同学年や、校務分掌、行事など先生方が協力して業務を進めることが多いです。

こんな時に、予定の共有が非常に重要です。

Googleカレンダーを使えば、同じ学年の先生方とスケジュールを簡単に共有でき、情報の伝達もれを防ぐことができます。

②会議や行事のスケジュール把握がかんたんに!

Googleカレンダーを使えば、会議や学校行事の予定を一括で管理できるのも魅力です。

例えば、校内研修や授業参観の日程を事前に確認し、準備をスムーズに進めることができます。

「ここら辺は忙しそうだから、早めにやっとこう」と見通しをもつことができます!

③リアルタイムでの情報更新ができる

急な日程変更があった場合でも、Googleカレンダーならすぐに修正可能です。

他の先生方もすぐに変更を確認できるため、スケジュールのズレを最小限におさえることができます。

魅力2:タスクの可視化と整理ができる

次に「タスクの可視化と整理ができる」ことについて書いていきます。

①業務の見える化と優先順位づけ

Googleカレンダーでは、週間・月間の予定を一画面で確認できるため、業務の見通しを立てやすくなります。

例えば、「今週は授業の準備が多い」「来月はテスト期間で忙しくなる」といった予測がしやすくなり、計画的に仕事を進めることができます。

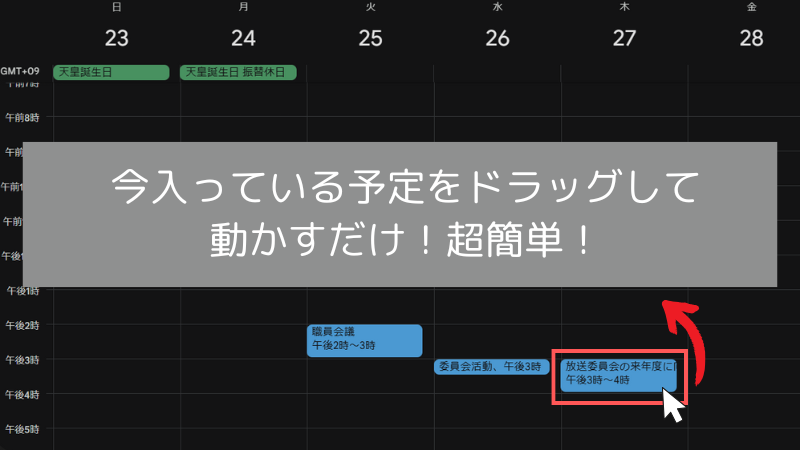

また、急な日程変更があっても、すぐにカレンダー上で修正可能です。

紙の手帳では何度も書き直す必要がありますが、デジタルなら簡単に対応できます。

②くり返し予定やリマインダー設定

これもよく使う機能です。

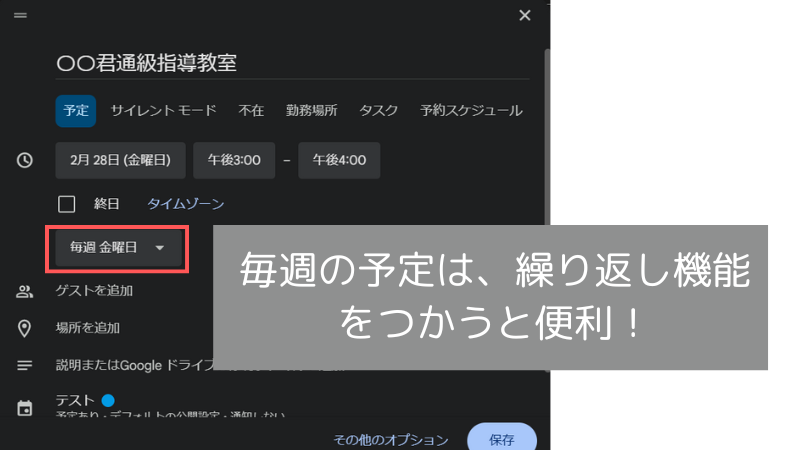

たとえば、特定の生徒が通級指導教室に通うスケジュールをGoogleカレンダーに登録し、繰り返し設定をしておけば、毎回入力する手間が省けます。

さらに、リマインダーを設定しておけば、うっかり忘れてしまうことも防げます。

魅力3:いつでもどこでも、柔軟に

最後は「いつでもどこでも、柔軟に」です。

ADHD気質の私にとって、これが一番の魅力といっても過言ではありません。

クラウドベースでのアクセス

Googleカレンダーはクラウド上に保存されるため、端末をなくしてもデータが消えることはありません。

紙の手帳では、一度なくしてしまうと復元が難しいですが、Googleカレンダーなら安心です。

また、教師用のタブレットにしっかりとパスワードを設定しておけば、子どもたちが勝手にスケジュールを閲覧する心配もありません。

紙の手帳の場合、教室に置きっぱなしにすると誰でも見ることができてしまうため、セキュリティ面でもGoogleカレンダーの方が優れています。

紙の手帳を使っていた時は、子どもの個人情報ものせていたので、すぐに見つからなかったときは、青ざめていました💦

どこからでもスケジュール確認

Googleカレンダーはスマホ・タブレット・パソコンのどれからでもアクセスできるため、自宅や外出先でもスケジュールを確認したり、予定を追加したりできます。

出勤前にスマホで確認し、学校ではパソコンで編集する、といった使い方も可能です。

休日でも、仕事中でも気づいた時に、予定を入れることができるのは、とても便利です。

さいごに

Googleカレンダーを使って、僕のようにADHD気質の人が、今よりもタスクをこなせるようになってくれると嬉しいです。

今度はGoogleカレンダーの簡単な使い方についても紹介していこうと思います。

ここまで読んでくださってありがとうございました!

コメント