先日、管理職から「生成AIのガイドラインがでたから目を通しておいて」とアナウンスがありました。

正確には「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン」という33ページにわたるガイドラインです。令和6年12月26日に文部科学省より発表されました。

先生たちの多くの反応は

はいはい(うわっ!長!!)

という感じで、しっかりと読んでいる先生はあまりいない感じでした。皆さんの学校はいかがでしょうか。

他にも仕事がある中、33ページにもわたるガイドラインをしっかり見てくださいというのは、とても酷なことと思います。

しかし、自分には関係ないなと思ってしまうのは、とてももったいないです。業務があふれかえっている先生にこそ、自分が楽をするために、生成AIを使ってほしいと思います。

今回は、生成AIとは何なのか簡単に説明した後、自分が学校現場の仕事で使っている生成AIの活用方法について、特に使うことが多い活用方法を紹介します。

33ページもあるガイドラインを見たくはない。だけど、業務を効率化し、すこしでも自分の時間を増やしたいという先生はぜひお読みください!

そもそも生成AIとは

生成AI(Generative AI)は、新しいコンテンツやデータを生成する人工知能の技術のことです。人間が作ったようなテキスト、画像、音声、動画、プログラムコードなどを作り出すことができます。

主な特徴:

- 学習データを基に、新しいアイデアやアウトプットを生成する

- 自然な言葉やリアルな画像など、直感的に理解しやすいものを作れる

- 機械学習モデルの一種で、特に「ディープラーニング」を活用することが多い

生成AIとして最も有名な「ChatGPT」で「生成AIってなに?簡単に教えて」と検索すると上の説明が出てきました。

このように、分からないことを聞く時に使うこともできるのですが、文章を添削したり、新しいアイデアを考えてもらったり様々な使い方ができるのが、生成AIです。

実は生成AIにはいくつも種類があるのですが、今回はわたしがいつも使っている生成AIを二つ簡単に紹介します。

ChatGPT:多様な使い方ができる万能AI

ChatGPTはOpenAI社が開発した人工知能(AI)を使用したチャットサービスです。2022年11月に公開されました。

人間のような自然な対話をすることができるのが特徴で、文章作成、プログラミング、翻訳、要約など、様々なタスクをこなせます。

基本料金は無料で、GPT-4.0モデルへと性能を上げる場合には、月に20ドル(日本円で3200円程度)かかります。

perplexity AI:検索特化型AI

Perplexity AI(パープレキシティAI)は、2022年12月にリリースされた対話型AI検索エンジンです。

インターネットから最新データを収集解析して、最新の情報を教えてくれます。ChatGPTのように自然に対話するというよりは、検索したいときにとても便利です。

また、データの出典元も教えてくれるので、「本当に正しいの?」と思った時も、すぐに確認することができるのが、とてもGOODです!

より高性能にしようと思うと、ChatGPTと同じで月額20ドル(3200円程度)かかるProバージョンにする必要がありますが、今のところ無料でも十分に使えます。

小学校の現場でどのように使うか わたしが使っている方法4選

まず前提ですが、現状小学校では、児童生徒に授業内で生成AIを使わせる事例はあまりありません。

わたし自身も、児童に使わせることはなく、公務の効率化に使っています。

もし使わせるとしたら、高学年で先生が生成AIを使っているところを見せて、「どのように使うか」「どのような問題があるか」を考えさせる授業などがあるかなと思います。

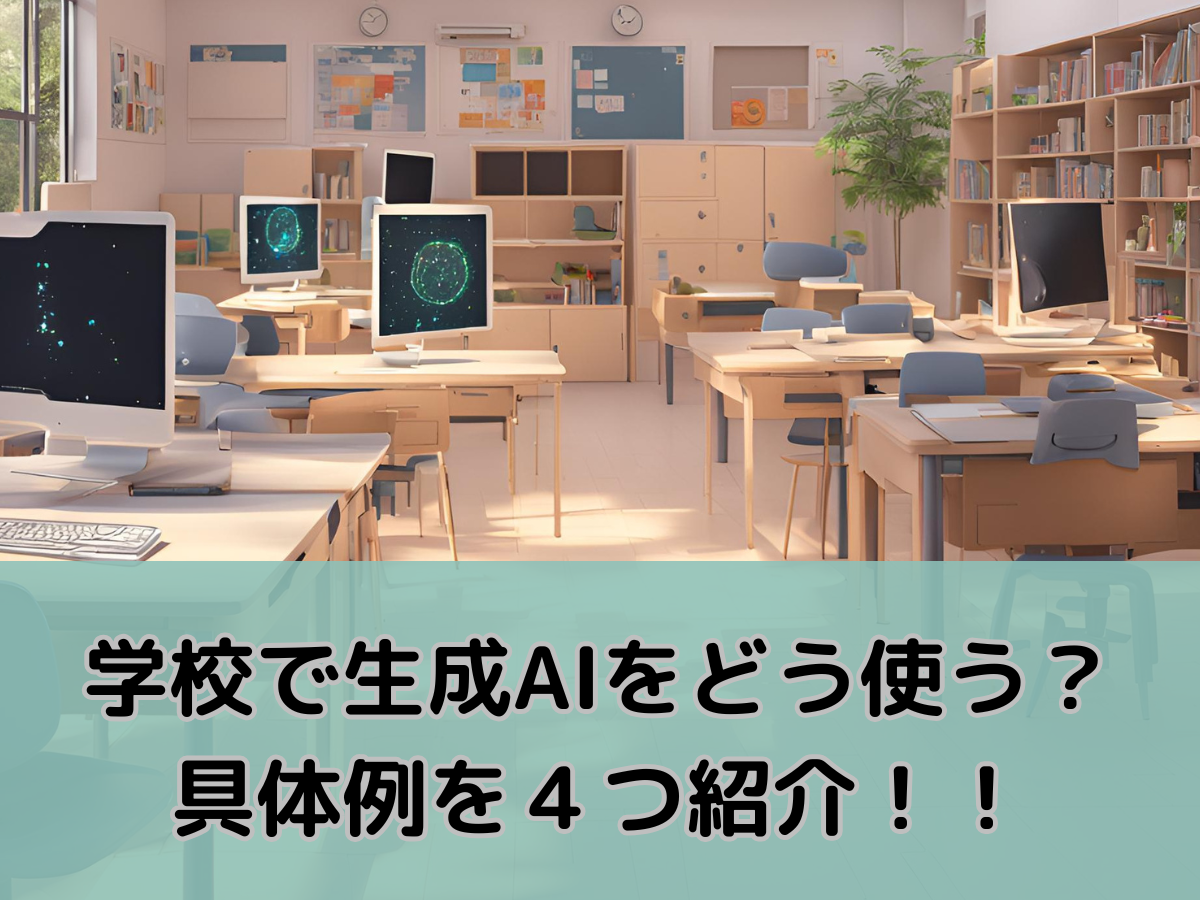

一応、ガイドラインの中には、以下のような公務での活用事例が載っていました。自分が実際に使っている方法もあれば、使っていないものもあります。

自分が生成AIをどのように使っているか、実際に使っている活用方法を紹介します。

参考:「初等中等教育段階における生成AIの利用に関するガイドライン」文部科学省

活用方法①:学級だよりや資料のたたき台の作成&添削

まず一つ目は学級だよりや資料のたたき台を作成することです。

試しにChatGPTを使って、学級だよりのたたき台を作ってみたいと思います。

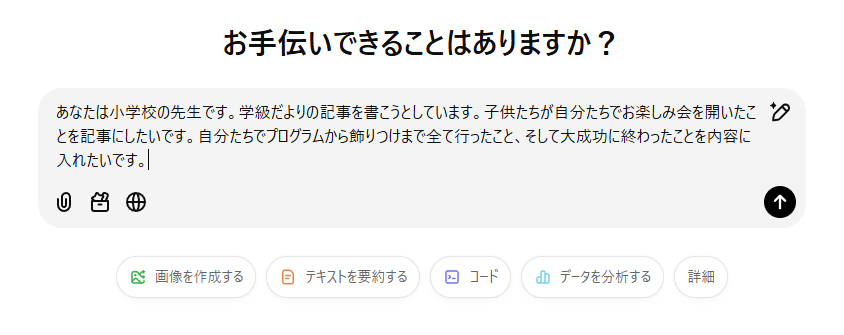

ChatGPTのような生成AIは下のように命令文を打ち込み、必要な情報を出力します。

この命令文のことを「プロンプト」と言います。

生成AIではめちゃ使われる言葉です!

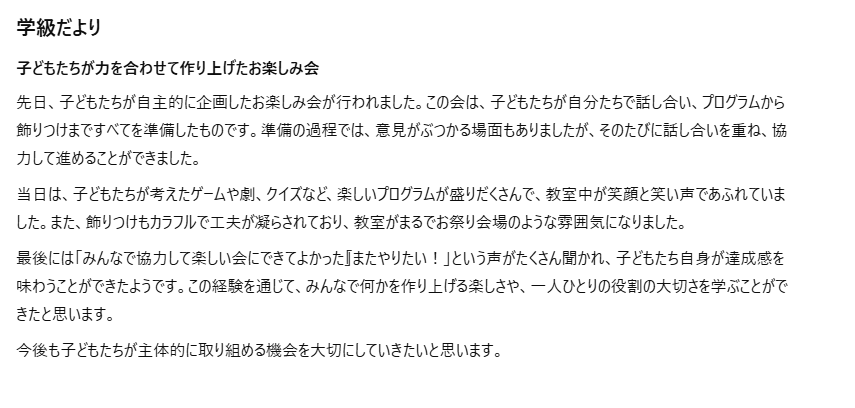

その出力結果が次のようなものです。

後は、実際の様子をもっと具体的に書き込んだり、事実と違うところを変えたりしたら完成です。

0から作り出すより、圧倒的に早く作成することができます。

最初に書くプロンプトをなるべく具体的にすると良いです。

①最初に「あなたは学校の先生です」など職業を入れる。

②記事に入れたいポイントを明確にする。

などを意識してみました。

また、実際に作った記事を、そのままプロンプトにコピペして、「添削して」と入れると、誤字脱字を教えてくれたり、分かりやすい表現に変えてくれたりします。

活用方法②:授業や学級だよりのアイデア

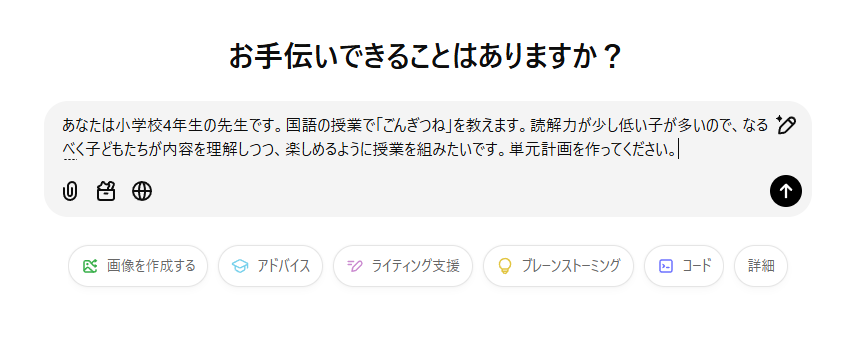

授業のアイデアを考えてくれることもできます。

例えば、4年生の国語の授業で「ごんぎつね」の授業を作りたいとします。今回もChatGPTを用いてみます。

すると次のように、生成してくれます。

もちろんです!「ごんぎつね」を楽しく、かつ理解しやすく教えるための単元計画を作成します。子どもたちの読解力や興味を引き出せるよう工夫しますね。

単元計画:『ごんぎつね』を読もう

単元目標

- ごんぎつねの登場人物や出来事を理解し、登場人物の気持ちや物語のテーマを考える。

- 物語を通じて、「相手を思いやる気持ち」や「誤解」について考える。

- 読むことの楽しさを味わう。

学習期間

5~6時間(1時間45分程度)

1時間目:物語に触れる(導入)

学習の流れ

- ねらい:物語への興味を持たせる。

- 導入:

- 「きつねってどんなイメージ?」と問いかけ、子どもたちに自由に意見を出してもらう。

- 実際に『ごんぎつね』の冒頭部分(ごんが人間をからかうシーン)を先生が朗読。雰囲気を楽しませる。

- 問いかけ:

- 「このきつね、ごんはどんな気持ちでいたのかな?」と想像させる。

- 課題提示:

- 「ごんがどんなことをするきつねなのか、一緒に読んで考えよう!」

2時間目:登場人物を知る

- ねらい:登場人物の行動や性格を把握する。

- 本文音読:

- ごんが兵十の家のうなぎを盗んでしまう場面までを、子どもたちで交代しながら音読する。

- 感想共有:

- 読んだ箇所について、「ごんはなぜこんなことをしたの?」と問いかける。

- ワーク:

- 登場人物(ごん、兵十、母)の「行動」と「気持ち」を簡単にまとめるワークシートに記入。

3時間目:物語の転換点を理解する

- ねらい:物語の流れを整理し、転換点を掴む。

- 本文音読:

- ごんが兵十にそっと栗や松茸を届ける場面まで読む。

- グループ活動:

- ごんの気持ちの変化を「初め」と「途中」で分けてグループで話し合い、理由を考える。

- 発表:

- グループごとに「ごんはなぜ栗を届けたのか?」を発表。

4時間目:クライマックスを深く読む

- ねらい:物語のテーマや感動を感じ取る。

- 本文音読:

- 最後の部分(兵十がごんを撃つ場面)を読む。

- 感情共有:

- 「ごんがどう思ったか?」「兵十がどう感じたか?」を自由に書いて発表。

- テーマを考える:

- 「この物語はどんなことを伝えたかったんだろう?」と全体で話し合う。

5時間目:物語を振り返る(まとめ)

- ねらい:物語の理解を深め、自分の考えを持つ。

- ミニ作文:

- 「もし自分がごんだったら、どうすればよかったと思う?」をテーマに短い作文を書く。

- 発表・共有:

- 書いた作文をペアやグループで共有。

- まとめ:

- 先生が物語のテーマを再確認し、学びを振り返る。

補足・工夫ポイント

- 絵やイラストの活用:場面ごとの絵を提示して、視覚的に理解を助ける。

- 劇や声の工夫:子どもたちに物語を演じさせたり、感情を込めた読み方を練習させる。

- 言葉調べ:分かりにくい言葉(例:「いたずら」「神様」)をみんなで調べる時間を設ける。

- 子どもたちの感性を大切にする:正解を求めすぎず、それぞれの感じ方を尊重する。

こんな感じで進めると、子どもたちが楽しみながら物語の世界に入り込めると思います!必要に応じてアレンジも可能なので、どの部分が特に気になるか教えてくださいね。

なかなか、具体的な単元計画を作ってくれました。

少し違和感があるところもあるので、もう少し、プロンプトを追加して再度出力したり、使えそうなところだけ使うということもできます。

まあ、100%そっくりそのまま使うことはほとんどありません。

アイデアだけ頂いて、あとは良い感じに授業を作っています。

活用方法③:分からないことがあったときに相談する

分からない時があったときに、ほとんどの人はGoogleで検索をしますよね。でも、余計な記事があったり、「かゆい所に手が届かない」情報だったりすることもたくさんあります。

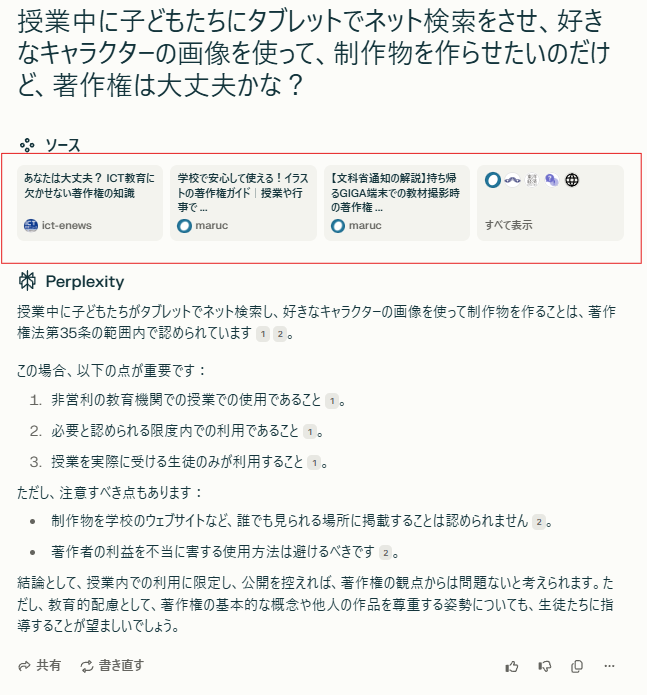

こうした時には「perplexity AI」が使えます。

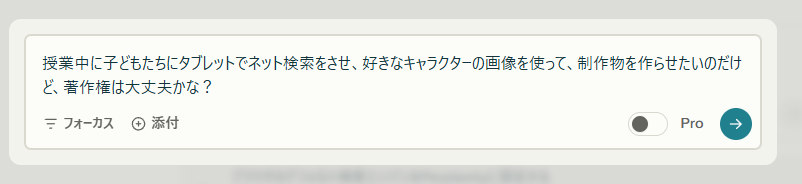

例えば、「授業中に子どもたちにタブレットでネット検索をさせ、好きなキャラクターの画像を使って、制作物を作らせたい」と思ったとします。しかし、著作権などは大丈夫なのかな?と心配になりますよね。

このように「答え」がはっきりしている問題の場合には、「perplexity AI」を使うことが多いです。

試しにやってみます。

すると、次のように出力されました。

perplexity AIの素晴らしいところは、その情報がどのサイトの情報から集めているのかが一目見て分かるところです。

上の写真では、赤く囲んでいるところがありますが、これをクリックすると、その情報が本当に正しいのかどうか、自分で確認することができます。

活用方法④:GASを用いた効率化プログラムの作成

あまり、教員で使っている人を聞いたことはありませんが生成AIを使って、プログラムを書くことができます。

GASとは「Google Apps Script」の略で、Googleサービスをより便利に使いたいときに、プログラムを書いて、カスタイマイズできるものです。

例えば、ラインで今日の行事予定を教えてもらったり、掃除当番をランダムに変えたりするプログラム作ってもらっています。

使う場合にはJavaScriptというプログラミング言語がある程度使える必要があるなど、難易度が少し高いので、今回の記事では紹介にとどめます。

生成AIを学校現場で使う時の注意すべき2点

とても便利な生成AIですが、気を付けるべき点もあります。いろいろあるのですが、特に気を付けないと考える注意点を2点お伝えします。

個人情報を書き込むことは絶対NG

生成AIの仕組みは、ビッグデータと呼ばれる膨大なデータを基に、プロンプトに対する答えを予測し、出力する仕組みです。

入力内容は通常、リアルタイムでAIの学習データには組み込まれません。

しかし、一部のデータがプラットフォームの利用規約に基づき保存される場合があります。このため、個人情報を入力した場合には、意図せず情報が保存され、予期しないリスクが生じる可能性があります。

こうしたリスクを防ぐため、名前や住所、連絡先などの個人情報を入力しないように注意しましょう。

生成AIは間違えることがあることを認識する

生成AIは過去に収集された膨大なデータを基に動いています。そのため、学習データに誤りや偏りがある場合、その影響を受けて間違った答えを出すことがあります。

生成AIは、質問に対して「最もそれらしい答え」を予測して返します。

しかし、この予測が必ずしも正確であるとは限らず、不完全な回答やかん違いがある場合があるのです。

生成AIは非常に高いレベルの言語処理ができますが、人間のように感情や文脈を完全に理解するわけではありません。

そのため、質問の意図を誤解してしまうことがあります。

AIが実際には存在しない情報を作り出し、それを事実かのように提示する応答のことを「ハルシネーション」といいます。

おわりに

生成AIは使っていると、便利すぎてなくてならないと思うほど、必需品になっていきます。

生成AIを使っていると自分で考える力がなくなるなど、生成AIに否定的な意見があることは分かります。

ただ、これだけ生成AIが一般的になってきた世界では、使うか使わないかで、情報格差や時間効率が恐ろしいくらい変わる世の中になると思います。

生成AIのデメリットをしっかりと理解した上で、「相棒」のような位置づけで、上手に使うことが大事です。

あくまで責任は自分にあることを認識した上で、生成AIを使っていきましょう。

ここまで読んでくださってありがとうございました!

コメント